年终重磅 | 2021年度10大热点政策盘点

2022-05-20 00:00:23

01

三孩及生育政策配套支持措施来了

5月31日,中共中央政治局召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。

会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

生育政策配套支持措施也相继出台:

1.《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》于7月发布,作出实施三孩生育政策及配套支持措施重大决策。

《决定》提出,取消社会抚养费,清理和废止相关处罚规定,将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

2. 国家医保局印发的《关于做好支持三孩政策生育保险工作的通知》,明确要求各地将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围,按规定及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇。同步做好城乡居民生育医疗费用待遇保障和新生儿参保工作。

3.多地延长产假、增加育儿假。

北京市:

11月26日,北京市十五届人大常委会第三十五次会议表决通过了关于修改《北京市人口与计划生育条例》的决定,自公布之日起施行。

修改后的条例取消了限制生育的措施,明确一对夫妻可以生育三个子女。

女方除国家规定的产假外,享受的延长生育假由三十天增加至六十天,男方享受陪产假十五日。同时,子女满三周岁前,夫妻每人每年可享受五个工作日的育儿假。

湖北省:

11月26日,湖北省十三届人大常委会第二十七次会议表决通过关于修改《湖北省人口与计划生育条例》等地方性法规的决定。

新修改的条例明确,符合法律法规规定生育的妇女,除享受国家规定的产假外,增加产假60天,其配偶享受15天护理假;3岁以下婴幼儿父母每人每年享受累计10天育儿假。符合法律规定结婚的夫妻,可以在享受国家规定的婚假外延长婚假,具体办法由省人民政府制定。

婚假、产假、护理假和育儿假视同出勤,工资奖金照发。符合法律法规规定生育的参保女职工生育医疗费用、生育津贴纳入生育保险待遇支付范围,并按规定及时足额支付。

青海省:

据新华社11月26日报道,青海省十三届人大常委会第二十八次会议近日表决通过关于修改《青海省人口与计划生育条例》的决定。

依法办理结婚登记手续的夫妻可以享受婚假15日;符合法律法规规定生育子女的夫妻,除依法享受国家规定的假期外,奖励女方生育假90日;给予男方看护假15日。鼓励用人单位对依法生育子女的夫妻,在子女不满三周岁期间每年给予夫妻双方各15日育儿假。

按国家有关规定,女职工法定产假为98天,由此,青海女职工产假与生育假相加,生育期间可有188天假期。

上海市:

11月25日上午召开的上海市十五届人大常委会第37次会议,表决通过了《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市人口与计划生育条例〉的决定》。

新《条例》明确,一对夫妻可以生育三个子女。与此同时,女方除享受国家规定的产假外,还可再享受的生育假,从原本三十天,增加到六十天。

《条例》还新增两项条款,明确符合法律法规规定生育的夫妻,在其子女满3周岁之前,双方每年可享受育儿假各五天。育儿假期间的工资,按照本人正常出勤应得的工资发给。修改后的《条例》即日起实施。

浙江省:

11月25日,浙江省十三届人大常委会第三十二次会议审议通过关于修改《浙江省人口与计划生育条例》的决定,自决定公布之日起施行。

浙江这次修改条例进一步延长了产假,将原条例规定的妇女产假128天,修改为生育一孩的产假为158天,二孩三孩为188天。

增设育儿假,规定子女在三周岁以内,父母双方每年各享受10天的育儿假。修改后的条例重点围绕实施三孩生育政策,取消再生育审批、取消社会抚养费等制约措施,配套实施积极生育支持措施,保障计划生育家庭权益等方面进行了修改。

重庆:

11月25日,《重庆市人民代表大会常务委员会关于修改〈重庆市人口与计划生育条例〉的决定》表决通过,自决定公布之日起施行。其中明确,在产假或者护理假期满后,经单位批准,夫妻一方可以休育儿假至子女一周岁止,或者夫妻双方可以在子女六周岁前每年各累计休五至十天的育儿假。

河北省:

11月23日,河北省十三届人大常委会第二十七次会议表决通过《河北省人口与计划生育条例(修订)》,该条例于公布之日起施行。

条例通过“四个假期”保障休假权益。依法办理结婚登记的公民,除享受国家规定婚假外,延长婚假15天;符合法律法规规定生育第三个子女的夫妻,除享受国家规定的产假外,延长产假90天;三周岁以下婴幼儿父母双方每年各10天育儿假;老年人患病住院期间需要二级以上护理的,其子女所在用人单位应当给予独生子女每年累计不少于15天的护理照料时间,非独生子女每年累计不少于7天。

此前,包含安徽、黑龙江、江苏、山西、江西、四川等地在内的多地也已颁布相关政策。

02

部分地区,医保个人账户初步实现家庭共济

4月7日召开的国务院常务会议,确定建立健全职工基本医保门诊共济保障机制的措施,拓宽个人账户资金使用范围,减轻群众医疗负担。具体来看,职工医保主要有4个方面的变化:

1. 更多门诊费用纳入医保报销,适当向退休人员倾斜。会议确定,逐步将部分对健康损害大、费用负担重的门诊慢特病和多发病、常见病普通门诊费用纳入统筹基金支付。政策范围内支付比例从50%起步,适当向退休人员倾斜,今后随基金承受能力增强逐步提高保障水平。

2. 单位缴费不再计入个人账户,用于支撑门诊共济保障、提高门诊待遇。

3. 个人账户可以给家属用,包括配偶、父母、子女。可用于支付在定点医疗机构就医,以及在定点零售药店购买药品、医疗器械和医用耗材发生的由个人负担费用,探索用于家属参加城乡居民基本医保等个人缴费。

4. 加强医保基金监督管理,5月底前出台相关政策。会议确定,加强医保基金监督管理,完善稽核、内控等制度,严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为,完善与门诊共济保障相适应的付费机制。

03

《个人信息保护法》于11月1日起正式实施

《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称为《个保法》) 自2021年11月1日起施行。《个保法》的颁发是为了保护个人信息权益,规范个人信息处理活动,保障个人信息依法有序自由流动,促进个人信息合理利用而制定的法律。

《个保法》中的规定几乎贯穿了企业人力资源管理的所有应用场景。企业管理者需要在新法的框架下合理、合法地管理和使用员工信息,同时,新法的公布与实施,会给企业带来一笔不小的管理成本。在个人意志觉醒的环境背景下,企业管理者还需要在保证合规的基础上,灵活地进行管理,甚至要重新界定内部管理的边界和思路,平衡企业目标与管理成本。

04

养老金实现“17连涨”,上调约4.5%

经党中央、国务院批准,人力资源社会保障部、财政部印发的《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》,明确从2021年1月1日起,为2020年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平,总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。

此次调整,继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法,定额调整体现社会公平,同一地区各类退休人员调整标准基本一致;

挂钩调整体现“多缴多得”、“长缴多得”的激励机制,使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金;

适当倾斜体现重点关怀,主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。

05

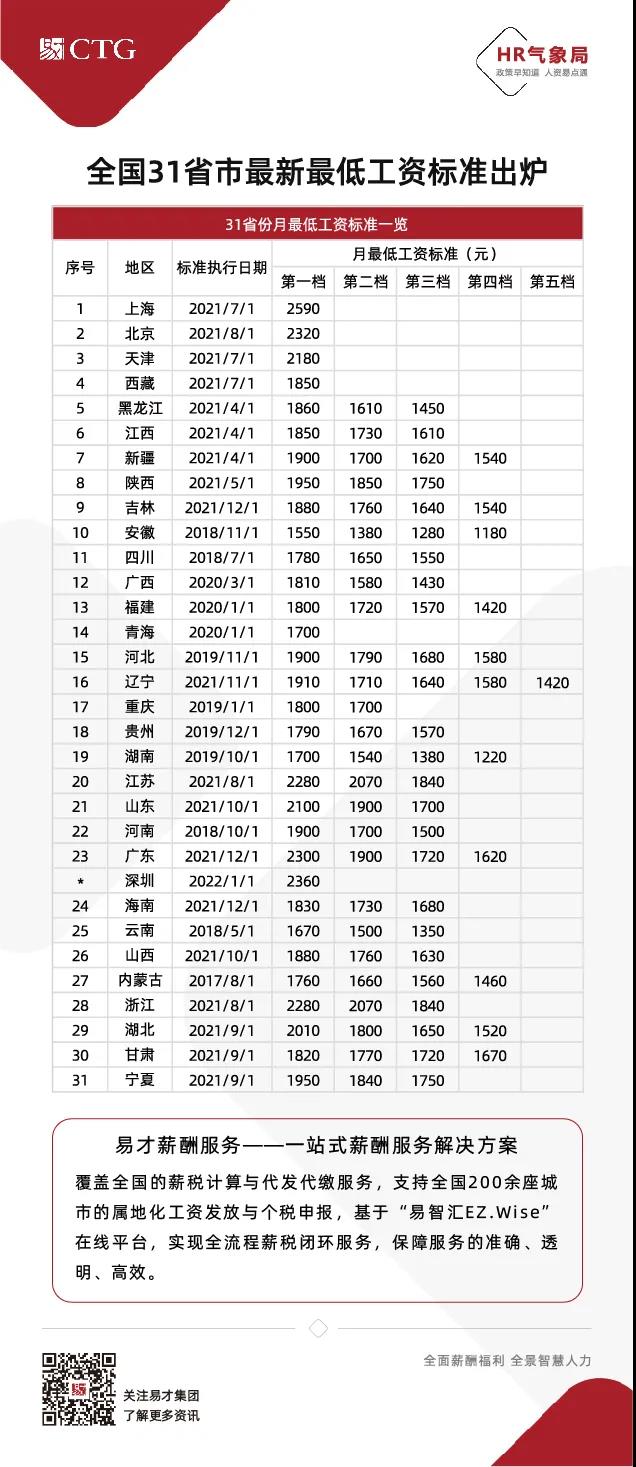

全国多地上调最低工资标准

年内,北京、广州、天津、江西、黑龙江、陕西、新疆、西藏陆续上调最低工资标准:

截至目前,上海、北京、广东、天津、江苏、浙江6省份的第一档月最低工资标准超过2000元。其中,上海最高为2480元。

此外,12月国家统计局发布了《中国统计年鉴-2021》,数据显示,近年来,全国城镇单位就业人员平均工资保持逐年增长的态势。

06

2022年1月召开的国务院常务会议,决定延续实施部分个人所得税优惠政策。财政部、国家税务总局2021年12月31日发布公告,进一步明确全年一次性奖金单独计税、上市公司股权激励单独计税等多项税收优惠政策继续执行。具体内容如下:

一、《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)规定的全年一次性奖金单独计税优惠政策,执行期限延长至2023年12月31日;上市公司股权激励单独计税优惠政策,执行期限延长至2022年12月31日。

二、《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(财政部 税务总局公告2019年第94号)规定的免于办理个人所得税综合所得汇算清缴优惠政策,执行期限延长至2023年12月31日。

07

人社部发布《电子劳动合同订立指引》,

电子劳动合同实现有法可依

2021年7月1日,人力资源社会保障部(下称“人社部”)办公厅发布了《电子劳动合同订立指引》(人社厅发〔2021〕54号)(下称“《订立指引》”),用于指导用人单位与劳动者依法规范地订立电子劳动合同,这标志着电子劳动合同的时代正式来临。

订立电子劳动合同,有利于劳动关系双方采取更加便捷的方式订立劳动合同,使远程异地签约实现“秒签”“零跑腿”“非接触式”办理,特别是在疫情防控期间,可有效避免人员聚集带来的疾病传播风险;同时,减轻用人单位订立、保存纸质劳动合同的成本,较好解决了纸质劳动合同管理过程中存在篡改遗失的问题,帮助用人单位优化用工管理,也方便劳动者保存和查阅。

以电子劳动合同为代表的数字化技术,可助力企业提升效能、推动企业人力资源数字化升级。

08

减税降费添活力

全面助力企业发展

财政部、税务总局于4月联合发布了《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,进一步支持小微企业和个体工商户发展。

《公告》指出,对小型微利企业或个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收企业或个人所得税。

为进一步支持小微企业发展,财政部、税务总局联合发布了《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第11号)明确,自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。

小规模纳税人起征点月销售额标准提高以后,销售额的执行口径没有变化。纳税人确定销售额有两个要点:

(一)以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销售额,判断是否达到免税标准。

(二)适用增值税差额征税政策的,以差额后的余额为销售额,确定其是否可享受小规模纳税人免税政策。

09

无故拖欠农民工工资,列入失信名单

10

疫情常态化,加快数字化转型成为企业重要课题

2021年,疫情的阴霾还没有完全散去,国内仍有地区零星爆发。

进入后疫情时代,各地疫情防控措施从严防死守向常态化转变,对于企业来说,为了应对疫情冲击,选择灵活办工,借助线上平台实现复工复产,在维持企业运转、保障供应链稳定、化解疫情冲击等方面取得了积极成效。

面对疫情,我国数字经济展现出强大的抗冲击能力和韧性。数字化转型起步早、程度高的企业受到的冲击相对较小,而传统企业受到的影响则相对较大。中小微企业,对疫情带来的外部环境变化尤为敏感,面临巨大的生存压力。而在当前疫情防控常态化的情况下,如何加快实现数字化转型也是摆在企业生存与发展面前的重要课题。

除了上述十大政策,还有以下重大事件:

7月,人社部印发《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》,其中明确提出稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄,逐步提高领取基本养老金最低缴费年限。

7月,《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》,修订实施《残疾人就业条例》,从多维度落实残疾人就业支持政策。

9月,中国在第七十五届联合国大会作出碳达峰、碳中和的郑重承诺,随后,这一“3060目标”被纳入“十四五”规划建议,中央经济工作会议也首次将做好碳达峰、碳中和工作列为年度重点任务之一,这也将倒逼国内产业结构升级、提效减排。

......

疫情仍在继续,生活也在继续。

2022年CTG职场情报局

也会陪同大家,共同成长。

人事管理??您身边的人事服务专家

基于“易智汇EZ.Wise”在线平台与遍及全国的落地服务网络,帮助企业一站式解决人事、社保、公积金的落地管理需求,提升人事管理效能,优化员工服务体验,降低人事管理隐性成本。

想了解更多?

欢迎联系您身边的易才顾问

或拨打业务咨询热线

400-098-7766